小米SU7安徽铜陵事故,三位女生惨死,目前有许多舆论指向小米SU7质量问题,主要怀疑点有二:

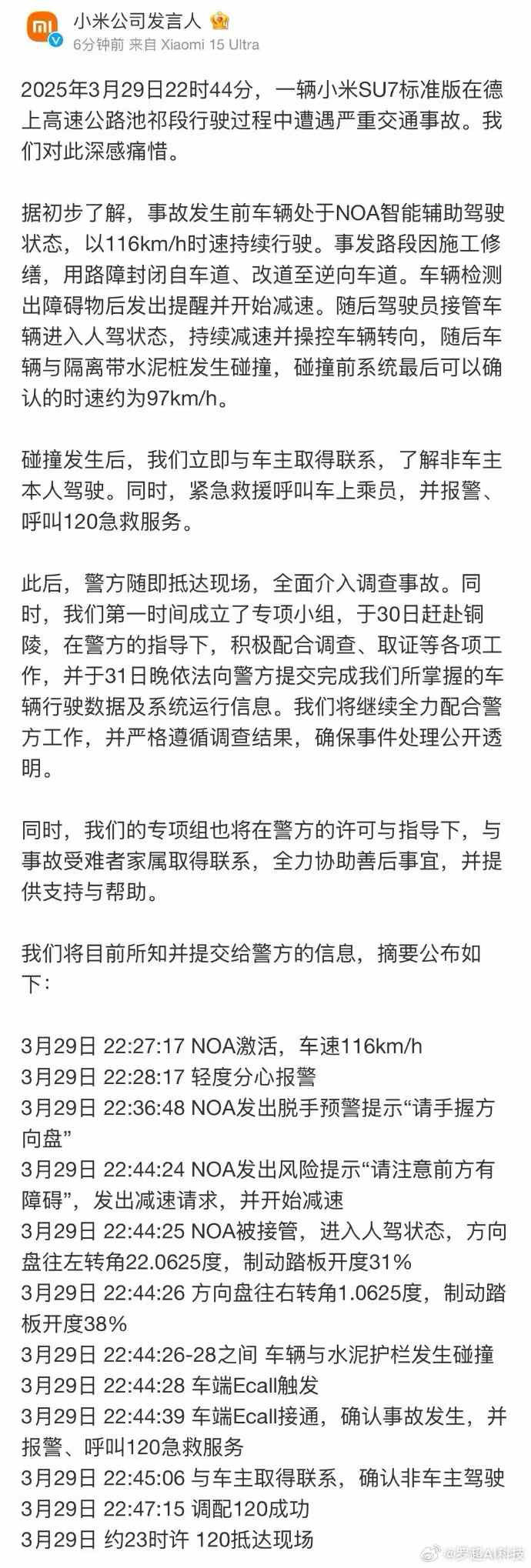

1、小米辅助驾驶NOA提醒时间太迟,车主被提醒后接管,2秒后就撞车了,这么短的时间,神仙来了都救不了。

2、死者家属反馈车门存在打不开的情况,间接导致了事故的严重后果——不过这只是传言,并未被证实,家属如何得知车门打不开?外界还无从知晓。

这件事情的最终定论,自然要等官方结果,再来看到底是不是小米汽车的主要责任。不过我看到,小米这次没有像有些新势力车企一样,出了事故藏着掖着甚至禁止讨论,而是在第一时间公开了法律允许公开的信息,让外界大致看到了事故的过程,这个态度是要点赞的,这确保了事件处理“公开透明”的第一步。

从目前得到的关于这件事情的公开信息来看,有几点可以确定:

1、不当使用辅助驾驶,安全隐患巨大。

司机在本次驾驶中曾被小米NOA系统提醒分心、脱手——这是双手离开方向盘才会触发的,在目前的技术条件下这是极度危险的,在当下的法律法规中这是不被允许的。

很多消费者并不知道:辅助驾驶不是自动驾驶。截至目前,所有车企包括特斯拉提供的辅助驾驶,都还只是L3不到的辅助驾驶。

什么是L3呢?——有条件自动化,在一定条件下由该系统完成所有驾驶操作,驾驶者根据系统请求提供适应的应答。当前的汽车其实L3都还没到,而在高速这样的特定路段允许驾驶员彻底放手,其实已是L4级自动驾驶才能做到的,也就是高度自动驾驶,系统可以完成所有驾驶操作,在有条件的道路行驶时,驾驶者可以完全解放双手。

L3和L4的区别已经很绕。专业人士或许知道不同的自动驾驶级别的区别,但普通消费者很难明白个中差异。很多短视频中,一些用户在行驶中的车辆中彻底放手睡觉,看着很炫酷,其实对自己以及他人很不负责任,已涉嫌危险驾驶罪。

更离谱的是,一些电商平台甚至还在售卖“自动驾驶辅助器”,销量十分可观,它们大概可分两种:一种是挂在方向盘两侧的迷你配重环,另一种则是绑带(有插电与不插电可选),两种产品应对的安全检测手段并不一样,店家称,迷你配重环针对的是理想、特斯拉、比亚迪、小鹏等电阻式方向盘,而绑带针对的是以小米、极氪、问界等品牌为代表的电容式方向盘。

简单地说,这类“神器”让司机双手离开方向盘时,不被智能驾驶系统检测到,进而不会被一直警告。这跟当年的安全带卡扣一样,其实都属于害人的工具,电商平台应该立即封禁。

误用辅助驾驶系统,还真不能只怪消费者,很多人都不太明白辅助驾驶/智能驾驶/自动驾驶,以及L2/L3/L4/L5自动驾驶的区别。一些车企以及网红为了销量或者流量,夸大智能驾驶能力,弱化智能驾驶风险,有谋财害命之嫌。

虽说概率上看,智能驾驶系统整体更安全,甚至在关键时刻能避免严重事故,但对个体来说,这又不是一个概率问题,特别是不当使用时,出事了可能命就搭进去了,甚至殃及他人。

本次事件中,小米SU7的司机就存在手脱离方向盘的情况,不知道她是疲劳驾驶还是太信任智能驾驶系统?媒体报道,司机母亲曾与女儿驾驶这辆su7从深圳去往武汉,这1000公里的路程里,女儿多次告诉她智驾“方便、安全”,她曾告诫女儿,现在技术不完善,不能盲目相信,自己开才放心,“我说她以后一定会后悔;她还反驳我,说有各种(证明安全)的依据。”身边有明白人,都没有劝住,真的让人遗憾。

既然是辅助驾驶,我们在驾驶时只能将其当成副驾的安全员,当成在紧急情况下的安全冗余或者说一道保险,必须跟驾驶普通汽车一样保持高度注意地驾驶,千万不要拿自己和家人、朋友、路人的生命去试错。万一出事,除了自己没人能够真正兜底。让自己和他人的生命成为自动驾驶技术发展中的测试数据,着实可惜。

2、现在很多电车存在跟风“脑残设计”,在客观上增加了驾乘人员的风险。

比如门把手隐藏的弹出设计,美其名曰为了省电与美观,实际上却徒增了风险。哪怕有机械门把手这样的冗余设计,但也增加了紧急情况下开门的复杂性、以及打不开门的可能性——注意,这里不是说小米SU7存在这个问题,而且燃油车被撞了熊熊燃烧且打不开门的事故也比比皆是。

再比如座舱用大量的触摸屏取代机械按钮,一些厂商甚至宣称实现了“0物理按钮”,真的很操蛋,这要求操作者必须盯着屏幕操作,哪怕调个温度都要集中注意力去屏幕上看菜单,这将大幅增加驾驶危险。厂商说,我有AI语音,姑且不说语音准确率的老问题,就算100%准确,也不是每个人都觉得语音比按钮更方便,而且有时候驾驶员使用语音指令还会干扰车上人员睡觉休息。

现在车上的很多所谓创新设计都是为了“不一样而不一样”,为了美观、为了时尚、为了潮流,做一些看似创新的设计,再引发一些厂商跟风,结果却带来了使用的不便或风险的增加。

我觉得,小米这次事故或许能够引发行业关于智驾系统命名、宣传,以及“创新设计”的反思。这个行业乌烟瘴气了好些年了,许多事情都过于激进,行业太需要一次“返璞归真”了。

雷科技

雷科技